2020年3月4日更新

【更新履歴】

- 2019年12月25日:試作基板が届きました

- 2020年3月4日:頒布用基板が届きました

パルス発生器の基板製作を行うことにしました。大きな理由は2点で、

- 基板製作の経験を積む

- 手半田で作ろうとしたが年のせいで目がチカチカし、作業困難と判断

と云う事です。P板コムで試作基板を作ると1万円では難しいのでしょうが、深センの会社に発注すれば5000円以下で十分収まりそうです。また、日本語サイトも増えておりなんとかなりそうだと判断しました。

ここでは、その記録を残しておこうと思います。

基板製作の流れとしては、

- 構想設計

- 回路設計

- 基板設計

- 基板製造

- 部品実装

となるかと思います。『基板設計』以降を業者にお願いすることも可能ですが、高価になります。『部品実装』はSMDを使わなければ自分でなんとかなりそうなので、『基板製造』をどうするかという事かと思います。

最近はNCルータを個人で所有している方も多いです。10万円も出せば生基板からプリント基板が作れますが、やっぱり手間が掛かりますし、コスト的には業者さんに注文した方が安価で質のいいものが出来ます。

ネットで調査したところ、Arduino互換ボード等で見かけるSeeed社が日本語サイトで プリント基板の製造・実装・設計 をしていることが判りました。FusionPCBというそうです。

https://www.fusionpcb.jp/

業者としては安心感がありますし、今ならクリスマスセール価格で作れそうです。

依頼業者を先に決めておくのは、入稿データの形式等が絡んできます。FusionPCBはガーバーデータ一揃えをZIP圧縮(20MBまで)で対応してくれるとのことです。特に回路製作ソフトには言及していないです。業者の中にはEAGLEに限定しているところがあります。この場合、Projectを送ればいいのでこれはこれで楽ですが、アートワークでハンドレタッチした場合なんかはカーバデータで扱ってもらえる方が有り難いです。

Arduinoを使っているとFritzingを使っている方が多いのですが、作ろうと思っている基板が80[cm^2]で収まるのならEAGLEで作る方が良さそうです。EAGLEの勉強にもなりますし。P板.comが提供しているCADLUS Xはガーバーデータの出力機能がないので、こんな時には使えません。

と云う事で方針は決まりましたので、基板製作を進めます。

【構想設計】

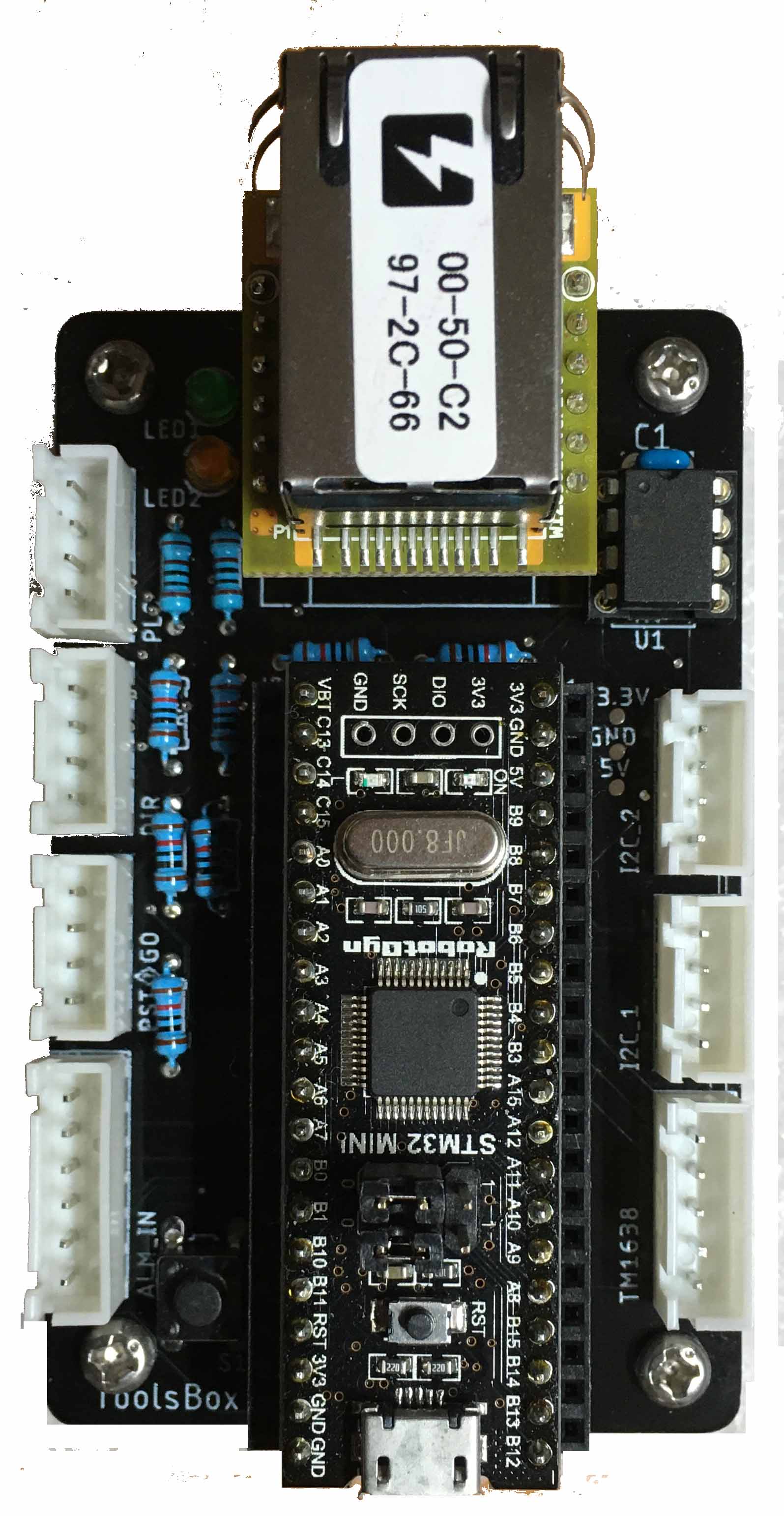

今作ろうとしているのは、BluePillボードとW5500の組み合わせボードです。W5500が搭載されたBluePillのEtherNetシールドというイメージです。

世の中にBluePillのShieldボードというと、GRBL用のボードがありますが、なかなか見当たりません。NanoのEtherNetシールドの雰囲気が好きなのですが、なかなか存在しないです。需要がないのでしょう。BluePillのEtherNetShieldは検索しても見つかりません。作ってみようと思います。

LabVIEWからModbusデバイスとしてアクセスするモジュールを作った過去から、この仕様の汎用版を検討しました。

【回路設計】

Eagleを使って回路図を書いてみました。基本的なスタンスとして、NICモジュール及びBluePillはそのものを購入してソケット挿しして使える様にしたいと思います。各モジュールの回路図は提供されているので、1枚のボードに展開することも出来るのでしょうが、リスクが高すぎます。無難なところで回路図を書きました。

Eagleは先人が使い方資料を提供しており、ググればだいたい解決します。回路図からパタン図を導き出したら整合性が取れていないというアラートが出たら、素直にパタン図を新規生成し直せとか、アドバイスがたくさん見つかります。※ガーバーファイルが出力出来れば基本どのソフトウエアでも構わないわけです。基板作成業者によってはEagleで作った場合、回路図を提供すれば業者側でレタッチして微妙な位置等も修正してくれるサービスもあるとのこと。ユーザの多いツールを使う事は情報も多く意味があります。Eagleを選んだ理由が此処にあります。

自動でアートワークが出来ました。ただ、自動生成では気になるところが確かにあります。電源線周りです。

自分でアートワークすべきか悩みましたが、数本レタッチするだけでも難しいです。部品配置を変更して再び自動配線した方がずっときれいです。

ちなみに、自動配線をクリアする方法は ウィンドウ上部のコマンドバーに ripup; と入力して実行します。最終的に決定したものです。ERC,DRCでエラーがないことが確認出来ればOKです。繰り返すしかないです。

【基板設計】

EAGLEの自動生成機能で基板製作依頼に必要な情報は出来たのですが、ちょっとすっきりしません。もう少し、調査が必要です。

- GNDをベタにしたのに表面にもGNDのパタンが有ります。回路図上のGND間配線が影響しているようです。

- 電源線が細いです。太くしたい。これは自動配線前のルール付けでも対処できるようです。勉強が必要です。

- ドリル径がいくつもあります。3つぐらいに纏めたいです。ライブラリを無意識に使っているのが原因でしょう。

- CANのコネクタを忘れていました。STM32なのだからCAN端子を出してべきかと思いましたが、よくよく調べると、外部にAMIS30663のようなドライバが必要になるので意味なかったです。

- 回路図にフォームが付けられることが判りました。A3サイズに収まりました。

CADなので修正が楽です。早速修正してみました。

ERC,DRCでエラーがないことが確認出来るようになりました。部品配置を変えながら自動配線を繰り返します。今のPCなら数分で完了します。

最終的には外形も丸めました。

【基板製造】

2019年12月14日 FusionPCBに基板発注しました。10枚で$4.9です。輸送は4業者から選択出来るのですが、DHLが明らかに短期間で移送してくれるようです。18$程度です。

3000円弱で試作基板が出来ます。ここまで考えると、手配線はやる気がしませんね。Eagle 9.5.2を使用しましたが、発注に必要なファイル一式を一気に生成してくれます。便利です。

注文に際しFusionPCBでガバーファイルの最終チェックが出来ます。

1週間ぐらいで届きそうです。楽しみです。

12月25日 FusionPCBから基板が届きました。予定よりもちょっと遅れました。

20日夕方に生産は完了し、DHLによる配送に渡って、25日佐川急便が配達してくれました。

ログを示します。

- 金曜日に生産完了しても梱包が月曜日になっています。土日は休みなんですね。

- 深センから香港経由で翌日には日本(セントレア)に届いていることが判りました。税関に時間が掛かったのかどうか判りませんが

翌日に佐川急便に渡された様に読み取れます。この時間がもったいないです。24日の夕方に配達可能な距離なので、、、実際に届いた荷形態も記録に残します。

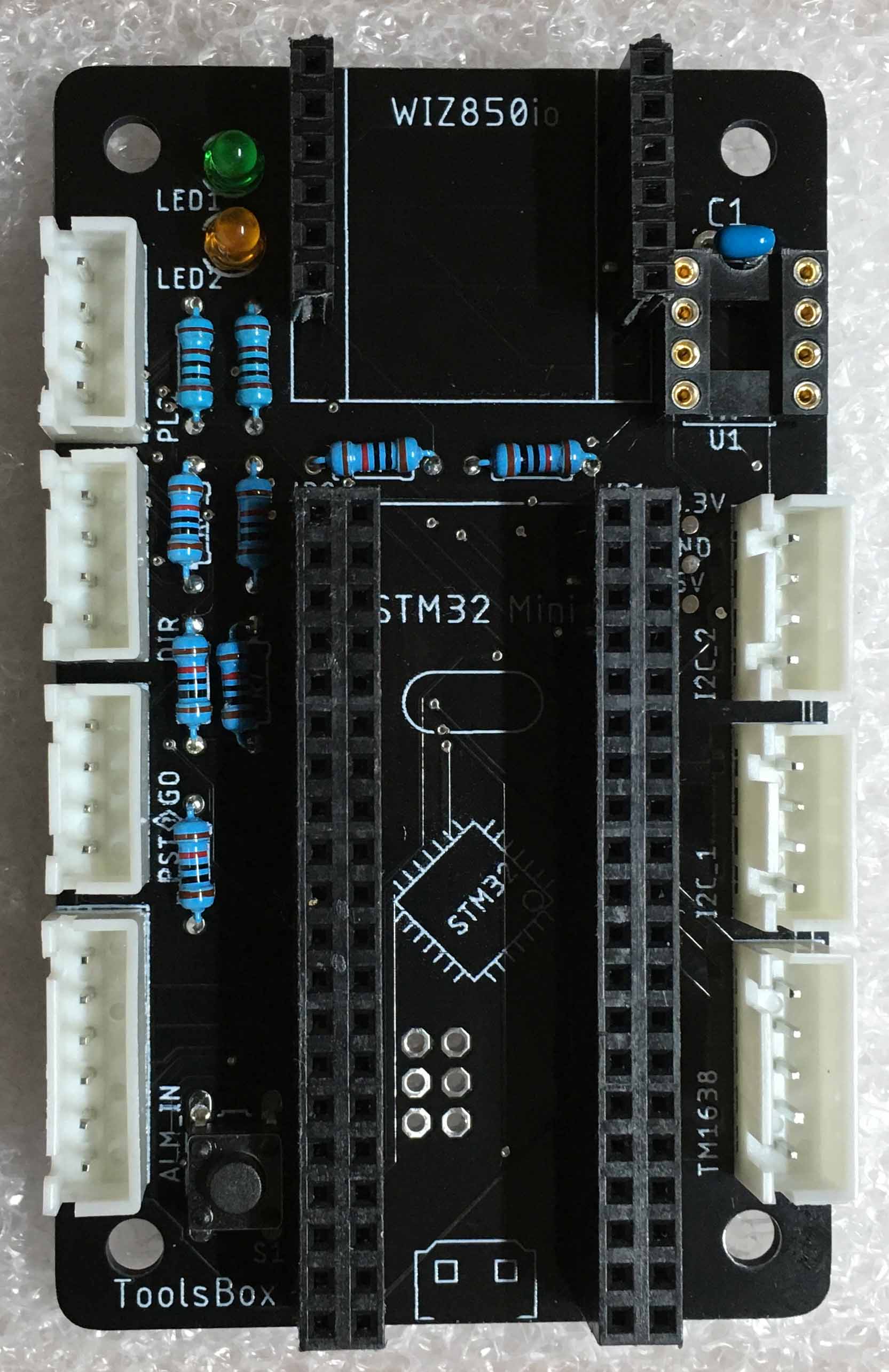

こんな感じで届いた次第です。マスク色を黒にしました。 実装部品もしれているため、早速ソケット付けして動作確認です。あっさり動きました。

コネクタ・抵抗・コンデンサ・LED・タクトスイッチを実装した状態です。 BluePillとWiz850io、23LC1024とプラ足を実装した状態です。 基板の仕上がり具合なのですが、思った以上にきれいな仕上がりです。半田メッキ仕上げなのですが、金メッキ仕上げにした方がよかったなと思った次第です。

基板設計上の改善点を4点確認しました。

- XHコネクタの間隔ですが、基本0.1milpitchに合わせるべきでした。配置上十分余裕があります。

コネクタは2.5mmpitchなので、モレックスの 5045 に変更出来ます。- RobotDynのLANmodule“Ethernet module - W5500, 3.3V/5V”が使える様な配線を用意しておけば良かった。

このモジュールは$5.69です。- LEDの極性表示が必要でした。

- ネジの頭と配線が重なるところがありました。この辺りは自動配線では直らないところのようです。

基板実装してみて思いました。Needsがあるか調査してみたい。

ということで、スイッチサイエンス殿に打診して見ました。Needsがあるかどうかに限らず、委託販売をして戴けるとのことでしたので頒布用の基板を製作することにしました。前回の問題点を克服させるべく、回路図を修正しました。

CADは修正以降は楽ですね。自動配線で結構時間を取られましたがVer1.1基板が出来ました。

基板タイトルは STM32mini Shield としました。Ver1.1です。

Eagleの自動配線に頼ってしまっているので 何でこんなワイヤリング? とか VIAが多すぎないか? とか突っ込みどころが多いですが。今回もFusionPCBに生産委託しました。ログを示します。