�ŏI�X�V2025�N3��17��

�w�_�n�����x���e�[�}�ɂ��܂����B

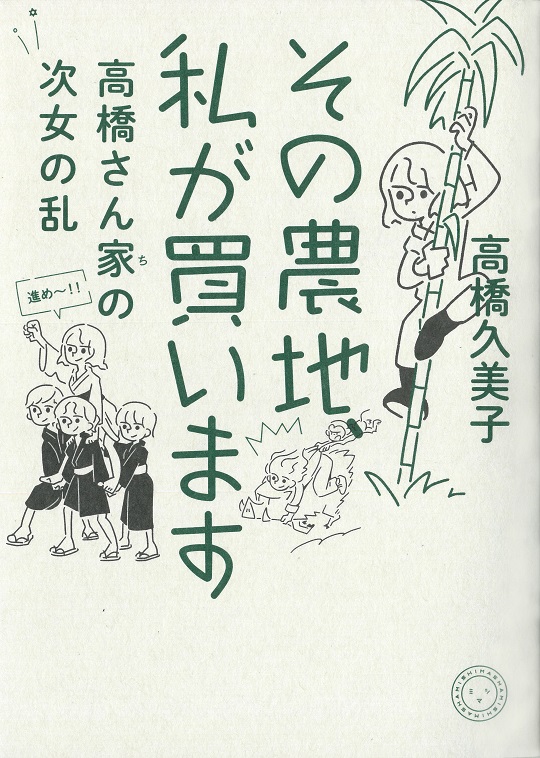

�w���̔_�n�A���������܂��x�Ɖ]���{�͒��ڔ_�n�����Ɋ֘A�t���Ȃ��̂ł����A�ߑa�����i�ޒn��ł̏A�_�ҕs���ŁA�_�n���������܂܂Ȃ�ʓy�n���@���z�����d���Ǝ҂ɔ��p���ĒE�_��������L�܂钆�A���Ӕ_�n���ďA�_����Ƃ�����ҁi�����R���q���j�̈ӋC���݂��Ԃ�ꂽ�G�b�Z�C�ł��B

30��̏������A�_����Ƃ����Ȃ��Ȃ���L�Ȃ��b���ł����A���̖{�̏o�Ō�̔����ŁA

- �_�n�E�y�n��������Ă���l���A�z���ȏ�ɑ���

- ���z���p�l�����A������Ƃ���Ō��݁E�ݒu

�Ƃ��������������������ł��B

�����͕�����̑����Łw�_�n�����x���܂����B�����̑�͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ��āA���͎��̑�ł��B

�q���͏��̎q��l�ŁA���ꂩ�猋�������邩�Ǝv���̂ł����A�������肪�_�Ƃɋ�������\���͂ق�0�ł��傤����A�_�n���ǂ����邩�A�����������Ă�����Ɍ��߂Ă����K�v������܂��B�Z��n�ɉƂƓy�n������A�P���Ɂw���������x�͓���ł͂���܂���B

�����̎���ł��A�w�_�n�����x�̑�Ƃ��Ēn��W�c�ő��z�����d��Ђɑ݂��Ƃ����s�������܂����B�����̃~�J���������z�����d�p�l���ɕς��܂����B�����\�N���炢�o���܂����A���Ƀg���u���͎��ɂ��܂���B�������ꂽ�����������Ǝv���܂����A�����A�G��n�́w�_�n�����x�����A���̑����ł���b�T���z���Ɏ��܂��Ă���A����ŗǂ��Ƃ������Ȃ̂�������܂���B

���Ȃ̂͑����ł����������ꍇ�A�ł͌����x�����Ȃ̂ŁA�y�n���������悤�ȕ��́A�ǂ�����Č���������̂��Ƃ������ɂȂ�܂��B�_�n�Ȃ�Ĕ���܂���B�܂��A����ꍇ�ɂ͑��肪�_�Ƃł���K�v������܂��B

�s�X���̑�n�ł���Δ���p���o�Ă���̂ł��傤���A�s�X���������̔_�n����������邱�ƂȂ�Ċ�̊�ł��傤�B

�~�J�����i2010�N�j ���z�����d���i2024�N�j

�܂��A�_�n���Č��\�����ł̕]���z�������̂ł��B����������Ɨ������Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B

�P���̓c�̌Œ莑�Y�ł̕]���z�́A���̒n��̓y�n���Nj���łP�S���~���x�ł��B�Œ莑�Y�ł͔N2000�~��ł��B�������A�����ł̕]�����i�͔{��14�{��196���~�ƂȂ�܂��B3�����̓y�n�Ȃ�6000���~�ƂȂ�A��b�T���z���Ă��܂��ł��傤�B�ŗ�10%�̑����łƂ��Ă������z���������邱�ƂɂȂ�A�[���ł��郂�m�ł͂���܂���B

���̓y�n�𑼂̔_�Ƃ���ɔ��p����������ƁA�����70���~/1�����x�ƂȂ�悤�ł��B3�����Ȃ�2000���~���܂��B

�Œ莑�Y�ł͉䖝�ł��Ă��A���̐���ɑ傫�ȕ��S���c���̂͋C�ɂȂ�܂��B

�����l��������A�z���o���Ă��܂����Ƃ�����̂ł��傤���A�_�n�́@�����Y�Ɖ]�킴����A�ǂ�������悢�̂����X�̌����͕K�v�ł��B�����͕��e�Ɓw�_�n�����x�ɂ��Ă����Ƙb�����������Ă��܂���ł����B��e�Ƃ͂���Ȃ�ɘb���Ă��܂������A�����͂�����ˑR�������Ă��܂��܂����B�P�\�Ȃ�ėL��܂���B���낢��ȃP�[�X�ł̏����d����Ă��������Ƃ���ł����A��ʂ̑������k��ł́w�_�n�����x�ɏڂ��������Ή����Ă���鎖�͊�ł��B�_�����J�Â��鑊�����k�ł��_�n�͕ʈ����ł��B

�����͂��Ɖ��N�������邩�H�����̕�e��100�Ζ�������̂ł͖������Ǝv���Ă��܂������A�ˑR90�ŖS���Ȃ�܂����B���܂Ő�������̂�����܂��A�w�_�n�����x�����ނȂ�I���͑����i�K�Ŏn�߂Ȃ��Ǝq�����镉�S���d�����܂��B

2025�N3��17���@�_�n�̏ꍇ�A���������Ȃ̂��A���^�����Ȃ̂��H

���e�͑c������_�n�^�Ŏ擾���Ă��܂��B�c���̔]�[�ǂ���������؊|�ɑ��悤�ł��B���̌Z��ɂ͂��̎|���͂��Ă����悤�ł��B

�����_�n�S�̂�2�������x�������l�ő��]���z��200���~���x���������Ǝv���܂��B������110���~/�N����Ƒ��^�ł̑ΏۂŁA�P����9���~���x�̑��^�ł��x�������̂��Ə���Ɏv���Ă��܂��B�L�^�����ǂ肫�ꂸ���̂悤�ȋL�ڂɂȂ��Ă��܂��B�[�ŗP�\�̓�����g�����\��������܂����A�s�̔_�ƈψ���Ƃ̊ԂŖʓ|�Ȏ葱�����������܂��B���e�͂�������{�����̂��ǂ����H�����܂���B

�����͔_�n���^�Ƃ����l���͑S���Ȃ���ԂŁA�������������Ă��܂��܂����B���̍ہA�����ɂ����Ă��[�ŗP�\�̓��Ⴊ����A�������܂����B

No.4147�@�_�Ƒ����l���_�n���𑊑������ꍇ�̔[�ŗP�\�̓���

��K�͂Ȕ_�Ƃ�����Ă�����̑������ɂ͏����ł��ŗP�\���K�v�ł��B�ł����K�͂Ȕ_�Ƃ̏ꍇ�A���肪�傫���Ĕ_�ƈψ���S���҂��w�~�߂Ă��������������x�Ɗ��߂Ă��邩�Ǝv���܂��B�����������ł����B�����̏ꍇ�̕]������A���^�̕]����������܂�ɕs���ȏ����Ȃ̂ŁA�{���ɔ_�ƌo�c�ێ�������̂Ȃ�A���^���Ă��������낢��ȈӖ��ŗǂ������ł��B

GoogleAI�ɂ��T�v���ȉ��̒ʂ�ł��B�y�����̃����b�g�z

- �Œ莑�Y�ł̐ŗ����Ⴂ

- �o�^�Ƌ��ł�����

- �s���Y�擾�ł�������Ȃ�

- �����ł̍T�������𗘗p�ł���

�y���^�̃����b�g�z

- �����̍ۂ̑�����h����

- �Ƒ��Ԃł̎��Y�ړ]���X���[�Y�ɍs����

- ��p�҂������ɔ_�n���p�����ƂŁA�o�c�̈�ѐ����ۂ���A������̈琬�ɂ��Ȃ���

�y�����Ƒ��^�̐ŋ��ʂł̈Ⴂ�z

- �����ł̊�b�T���z�́A�������Ɓu3000���~�{600���~ �~ �@�葊���l�̐l���v�œ����o����܂��B

������O���^�ɉېł���鑡�^�ł̊�b�T���z�́A�N�ԂŊ�{�I��110���~�ł��B- ���O���^�ł͑��������Z�ېŐ��x�̗��p��2500���~�܂ő��^�ł�������Ȃ��B

�y����z

- �_�n�O���^����ۂɂ́A�u�[�ŗP�\�̓���v��K�p���邱�Ƃ��ł��܂��B

- �_�n�̑����ł��v�������A�u�����ł̔[�ŗP�\����v�����܂��B

- �w�Œ莑�Y�ł̐ŗ����Ⴂ�x�Ƃ����̂͊Ԉ���Ă���Ǝv���܂��B

- �o�^�Ƌ��Ł��s���Y�̉��i�i�ېŊz�j�~�ŗ�0.4���ő����ł����āA���O���^�̏ꍇ�s���Y�̉��i�i�ېŊz�j�~�ŗ�2���ł���A�s���Y�̉��i�i�ېŊz�j�������Ɣn���ɂȂ�Ȃ��ł��B�����A���������_�n�͕s���Y�̉��i�i�ېŊz�j���Ⴂ�̂ʼn䖝�ł���͈͂Ƃ������܂��B

- �s���Y�擾�ł͑����o�L�ł͔�ېł̂��߁A���̕����������ł͈����Ȃ�܂��B

�Ƃ͂������̔_�n�̕]���z�͒Ⴂ�̂ł����ƌv�Z���Ȃ��Ɣ���Ȃ��ł��ˁB�_�n��ΏۂƂ��Ă��Ȃ��̂ł����A�ŗ��m�@�l�`�F�X�^�[���L�����f�����Ă��܂����B���_�Ƃ��āw���O���^�Ƒ����̂ǂ��炪�����̓P�[�X�o�C�P�[�X�x�Ƃ��A�����Ǝ��O�Ɏ��Z���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B

�Ɛӎ���

�{�\�t�g�E�G�A�́A���Ȃ��ɑ��ĉ����ۏ��܂���B�{�\�t�g�E�G�A�̊W�ҁi���̗��p�҂��܂ށj�́A���Ȃ��ɑ��Ĉ�ؐӔC���܂���B

���Ȃ����A�{�\�t�g�E�G�A�𗘗p�i�R���p�C����̍ė��p�ȂǑS�Ă��܂ށj����ꍇ�́A���ȐӔC�ōs���K�v������܂��B�{�\�t�g�E�G�A�̒��쌠��ToolsBox�ɋA�����܂��B

�{�\�t�g�E�G�A�������p�̌��ʐ��������Q�ɂ��āAToolsBox�͈�ؐӔC���܂���B

ToolsBox�̓R���e���c�Ƃ��Ē���S�Ă̕��́A�摜���ɂ��āA���e�̍��@���E���m���E���S�����A�ɂ����čőP�̒��ӂ����A�쐬���Ă��܂����A�ۏ�����̂ł͂���܂���B

ToolsBox�̓����N�����Ă���O���T�C�g�ɂ��ẮA����ۏ��܂���B

ToolsBox�͎��O�̗\�������A�{�\�t�g�E�G�A�̊J���E�𒆎~����\��������܂��B

���W�E�o�^���W

Microsoft�AWindows�AWindowsNT�͕č�Microsoft Corporation�̕č�����т��̑��̍��ɂ�����o�^���W�ł��B

Windows�@Vista�AWindows�@XP�́A�č�Microsoft Corporation.�̏��i���̂ł��B

LabVIEW�ANational Instruments�ANI�Ani.com��National Instruments�̓o�^���W�ł��B

I2C�́ANXP Semiconductors�Ђ̓o�^���W�ł��B

���̑��̊�Ɩ��Ȃ�тɐ��i���́A���ꂼ��̉�Ђ̏��W�������͓o�^���W�ł��B

���ׂĂ̏��W����ѓo�^���W�́A���ꂼ��̏��L�҂ɋA�����܂��B